Один мой друг, который волею судьбы оказался в Вильнюсе, тоскует по своему родному городу уже несколько лет. Успешные эмигранты называют это «Тоска по березкам», кстати. Тоска эта ни к чему хорошему не приводит, если честно: выжидательная позиция заканчивается бездействием, а оно в свою очередь ведет к потере профессии. «А может быть судьба решила, что тебе нужен больший масштаб? И дает тебе шанс заявить о себе в разных странах и на других языках?» - спросила я его однажды. «Не думал об этом», - ответил он и будто бы снова ушел в привычное чувство меланхолии.

Статью сегодня поделю на две части. Опишу ситуацию, очень пунктирно, и расскажу, какие действия вижу целесообразными.

А что же все-таки случилось?

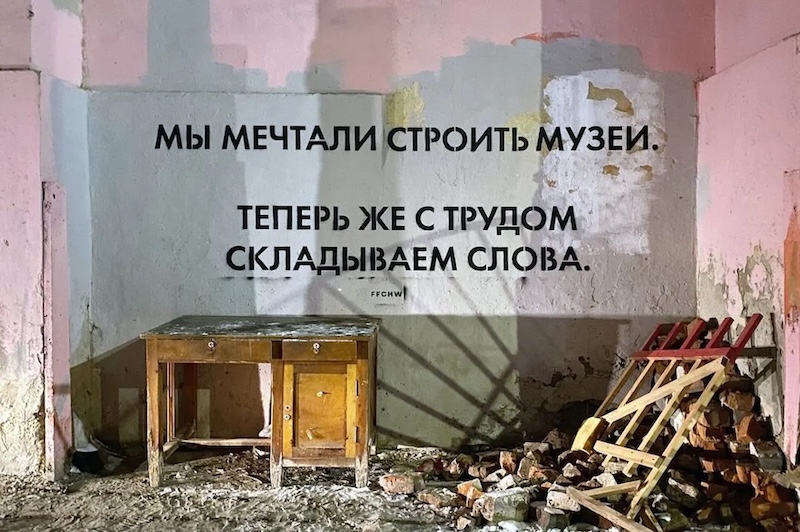

Год назад, чтобы мы не думали, мы все в искусстве почувствовали одно: арт-мир в России изменился, и дальше нам остается следить за переменами. Вот и следим: меняются директора государственных учреждений, закрываются маленькие галереи и места, создаваемые художниками, но в Петербурге открывается ярмарка, кто-то говорит: «Искусство вне политики», а кто-то собирает вещи. Бардак одним словом, да и только.

Однако давайте поймет, что это значит:

1. Цензура, гласная или негласная. Иногда она приводит к такому явлению как самоцензура. Уже сами культурные центры начинают бояться сказать что-то острое, или задать вопрос, то есть говорить обо всем, что выходит за рамки «вечных вопросов» или сугубо искусствоведческих тем, поэтому выставки про материал, про решения внутри абстракции, про исторические явления 19 и 20 века набирают силу. И это стоит учитывать.

2. Возможны ли новые поиски визуального языка? Думаю, что да, внутри нейтрального исследования вполне. Сейчас все говорят, что впереди нас ждет «хохлома», и это возможно, однако пока все формалистические поиски спокойно выставляются, и никто не пытает вернуть нас к «социалистическому реализму».

3. …